游客的獵奇與這場悲劇的記憶產生了荒誕的對比

普里皮亞季隔離區的摩天輪。

走到世界末日

在很多人的印象里,切爾諾貝利是一座“死亡之城”,事實上,如今約有四千余人生活在這里。

1986年4月的切爾諾貝利核電站發生核泄漏之后,蘇聯政府把核反應堆周圍30公里設為隔離區,疏散了周圍11萬余名居民。

切爾諾貝利市位于隔離區內,距核反應堆16公里,是該地區日常生活的主要中心,事故發生前有16000人居住。今天,仍有2000名工作人員在這里從事清理工作——根據官方說法,至少到2065年,即反應堆退役的那一年,都會有工作人員在這里工作。

切爾諾貝利市看上去一切正常,市容市貌與其他的烏克蘭城鎮并無二致。這里有四個小型市場、兩個食堂、一家郵局和一個長途汽車站,還有文化中心、健身房和教堂,甚至還有三家酒店。

在攝影師皮耶保羅待在切爾諾貝利的那些年里,這種“正常”的感覺讓他震驚,他開始記錄切爾諾貝利的日常市井生活。

圍繞禁區的圍欄,此處設有一個檢查點。

蘇聯政府下令撤離后,居民被轉移到附近一些大城市的郊區。但其中的大約1200人認為,城市生活不適合他們,他們難以在工資低廉的情況下生存。強制撤離幾個月后,他們挑戰蘇聯政府的禁令,回到切爾諾貝利的家中。

如今,這些人分散居住在切爾諾貝利禁區被遺棄的村莊里。基礎設施缺乏,與外面的“文明世界”也沒有交通工具相通,只有一些官員偶爾會來檢查。他們的子女住在外地,定期來看望他們。

現在,原有的1200人只剩下不到200人。時間和輻射帶走了他們中的大部分,最后的幸存者都很老了。當他們中的最后一個離世,這些村莊的文化、傳統和習俗將隨之而去。記憶將消失,因為輻射不僅會消除生命,也會消除歷史。他們是失落之地的最后見證人。

尤金·肯亞澤夫曾在隔離區內非法潛行五十多次。蕭瑟的隔離區總是與死亡的主題有關,但他在這里遇到了他生命中的愛——他未來的妻子,新的生命也誕生于此。

非法潛行曾是烏克蘭年輕人的一種時尚。他們的目的地是切爾諾貝利隔離區,其中心是1986年發生爆炸的第四號反應堆。這些潛行者大多三十多歲,或者更年輕,代表切爾諾貝利的后一代。他們有一個共同的目的地:普里皮亞季鬼城。

兩位潛行者走在隔離區的邊界上, 他們的目的地是普里皮亞季鬼城。

途中,必須步行約60公里穿過樹林。他們在廢棄的村莊里睡覺,吃罐頭食品,喝沿途找到的水,在夜間行動避開警察巡邏 ,還要小心野生動物。

戴著玩具防毒面具的 一個潛行者。

對他們來說,普里皮亞特鬼城就像一個私人而荒涼的游樂場。這樣的冒險使他們暫時擺脫了庸常生活和日常規則,也給他們一種微妙的成就感,仿佛自己是這個星球上最后的幸存者。他們享受這種被世界孤立的感覺。他們是浪漫的旅行者,愛著這個在他們眼里幾乎是神圣的地方——一個充滿了不容忘記的悲慘故事的地方。

一位潛行者在進入普里皮亞季禁區前,落腳在一個廢棄村莊內喝茶取暖。

如今,這樣的潛行已成為歷史。

烏克蘭政府于2011年為游客打開了禁區的大門,每年約有1.5萬人進入此地。今年7月10日,烏克蘭總統澤連斯基宣布,對外開放切爾諾貝利隔離區,打造“綠色走廊”,作為觀光通道。

現在,基輔有數十家旅行社組織了“切爾諾貝利之旅”。經典一日游包括參觀切爾諾貝利市和一些廢棄的村莊,參觀死于核輻射的消防員的紀念碑。如果游客想多待幾天,或是有更冒險的需求,這里還提供定制旅游。

導游帶領游客們進入普里 皮亞季禁區內的一個廣場。

“世界末日”總是一個抓人眼球的賣點,來切爾諾貝利的游客遠自美國、歐洲、澳大利亞、日本、南美洲等地,每個人都有著自己的理由,有人是極限旅游的粉絲,有人是歷史愛好者,有人只是單純好奇,想親眼看看核事故的后果。

一位工人正對具有輻射性的金屬進行噴砂作業,他們的工作非常危險,工作過程中工人不斷吸入銫、鍶和钚等放射性粒子,但是這里的薪水高于平均水平,并還有免費食宿,工人們相信,“伏特加可以清洗他們受到的污染”。

數據顯示,過去幾年當地旅游業大幅增長,已成為帶動當地經濟發展的重要產業。旅游經營者將切爾諾貝利變成了一個游樂園,很多游客來這里進行“腎上腺素之旅”,在社交媒體上展示自拍,向朋友們說:“嘿,我在切爾諾貝利。”

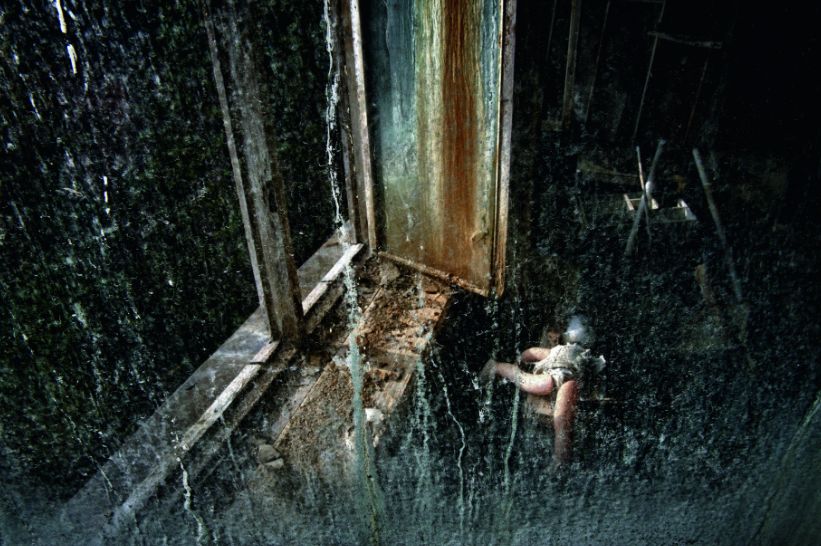

普里皮亞特禁區內一個廢棄的幼兒園。

事實上,這里始終是這個星球上污染最嚴重的地方之一,輻射仍然很高,污染將持續數千年。污染并不規則,有的區域沒有被污染,有些區域又受到高污染,被稱作“豹皮”。空氣中充滿了銫、鍶和钚,存在著吸入放射性粒子的高風險,但很多人并沒有使用防護口罩。更讓一些人感到悲傷的是,游客的獵奇與這場悲劇的記憶產生了荒誕的對比。

不過,攝影師皮耶保羅不想去復刻這些追問,而是用那些或新潮、或日常的鏡頭,去記錄這座城市的現狀和人們的生活狀態。在他看來,這才是銘記和反思這場深重災難的最好方式。

關鍵詞: 切爾諾貝利